いつも通り備忘録 〜第1回ぬく森プロジェクトなど 2009/09/14

![]()

◆先週の水曜日のことから書いていなかったので、そこまで遡って備忘録。

水曜日には、『静岡大学の四季写真コンテスト』の審査をする。

さすがに自然をたっぷりと抱える大学だけのことはあって、写真に納められた季節の表情はそれなりに豊かである。

少しだけ欲をいえば、もっと勢いのある写真が欲しかった。多少ブレたって、ゆがんだって、はみ出したってかまわない。ピントなんて二の次でいい。構えすぎない。心の赴くままに、そういう写真がひとつもなかったのが残念。次回に期待したい。

![]()

◆木曜日には『ぬく森プロジェクト』(静岡市+静岡県地球温暖化防止活動推進センター)http://www.hirano-masahiko.com/tanbou/900.htmlに、運営側として参加させて頂く。といってもわたし自身も楽しみながらの参加なので、参加者側の人間ともいえる。当日会場には、当初のもくろみよりも倍以上の人たちが集まってくれた。本来ならばイベントの内容について触れるべきかもしれないが、今日この場では、(運営)組織とチームワークについて、少しだけ書いておきたい。

わたしは、このワークショップでファシリテータを務めた。そもそもイベントのサイズに比べて、運営側の人数が圧倒的に不足しているためにスタッフは、いくつもの役割を担当した(しなければならなかった)。

ところで、組織というのは、その運営母体が大きくなると必ずあるカタチを整えようとする。

明確な「役割分担」でる。

それは「組織のスムーズで効率的な運営」 「参加者各々に責任を持ってもらう」ための役割分担である。

「あなたは企画係、あなたは経理担当、あなたは広報・広告ね」といった具合である。

実は、明確に役割分担を決めれば決めるほど、組織というのはある問題を同時に抱えることになる。それは「自分に割り振られた仕事さえしっかりやっておけば問題ない。だってわたしの役割は〈これ〉だから」という気持ちの発生である。そうして、その先にかならずといっていいぐらい待っているのが以下の問題である。

「なぜ、あのひとは割り振った仕事がきちんとできなのか。担当なんだからきちんとやってよ」。

そう感じた瞬間に関係が一気に冷たくなる。

さらに「わたしの役割はこれとこれ」。そういうふうに自分の力を過信しすぎて自分のやりたいことだけを自分に引きつけるようなやり方でも、チームはうまく機能しなくなる。

ここで学ばなければならないのは、それぞれが「自分の役割分担をちょっとだけはみ出しながら仕事を転がしていく」ということだ。

以前にもこの脳内探訪に記したし、自分の担当する講座でも盛んに引用するのが思想家・吉本隆明(よしもとばななのお父さんね)の以下の言葉である。

わたしがチーム論で云いたいことは、この言葉に尽きる。

「『あいつはずるい』と非難したり『俺はこんなに真面目にやっているのに、どういうことなんだ!』と騒いだりする必要はありません。自分だって、いつか似たようなことをやるだろうから、今日はあいつの分もやっておこう、ということぐらいに思っておけばいいのです」 (中略) 「ぼくは今でも、大勢で何かをやるときには、この方法に限ると思っています。仕事についてもそうです。『絶対にさぼっちゃいかん』『俺がやっているんだからおまえも同じだけやれ』ということに固執すると、雰囲気は冷たくなるし、いずれ仲間割れということになってしまいます」(吉本隆明著『十三歳は二度あるか』より)。

少なくともなぜ今回、このぬく森プロジェクトが気持ちよく運営できたのかといえば、みんなが「ひとの分まではみ出して仕事をした」からである。これを次ぎの場にもつなげていきたい。

![]()

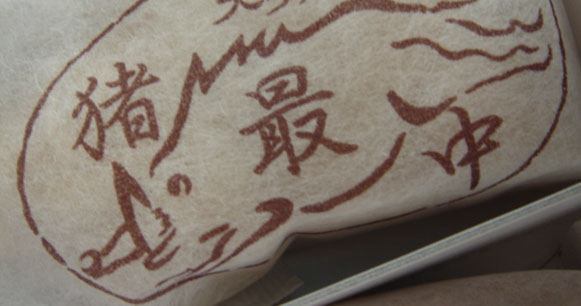

◆金曜日には、伊豆の国市、伊豆市、函南町の広報担当の方々が尋ねて来てくださる。過日、彼らの編集する広報誌について、少しだけアドバイスのようなことをさせて頂いたからである。

そうして、その広報誌が完成したいというので、ご持参くださったというわけだ。

彼らの仕事について例えば、毎日新聞はこう報告する。

【広報誌:伊豆など3市町、救急医療テーマに共通記事--住民にPR /静岡】

伊豆市、伊豆の国市が1日発行した広報誌の9月号に、救急医療をテーマとした共通の特集記事が掲載された。15日発行の函南町の9月号と合わせた3市町が救急医療の現場を紹介した同じ記事を載せ、住民にアピールする。隣り合わせの市町が抱える生命線の現状を、行政の枠を超えて共同編集で伝える。

企画したのは3市町とJA伊豆の国、伊豆保健医療センター(伊豆の国市)でつくる田方広報研究会。

田方消防本部、夜間急患に対応する同センター、救命救急センターとドクターヘリを備える順天堂大付属静岡病院や、かかりつけ医を勧める記事も含めて4ページ特集した。表紙は、赤ちゃんを見守る医師らの背景に富士山と駿河湾を配した合成写真で、3市町共通で使う。

研究会事務局担当の伊豆の国市秘書広報課の夏目健次さん(36)は「単独の市町では限界がある。担当者が協力して足並みをそろえた」と話す。今後も年1回を目標に共同編集に挑む。3市町の広報誌の総発行部数は4万3500部。(毎日新聞 2009年9月2日朝刊)

彼らは、市町村という枠をこえて、広報研究会なる場を組織し、運営をしている。こういった組織をつくり運営することは想像を超えて大変だし、大きな困難が伴う。考えてもみて欲しい。自分の所属する市役所の組織を整えるだけでも大変なのである。

彼らはまた良きライバルでもある。例えば、伊豆市は「ふるさとCM大賞」でグランプリを二連覇していて、そこに熱いライバル心を燃やす準グランプリとしての伊豆の国市の存在がある。函南町の担当者も存在そのものがいい。一見ほんわかとしていて、かなりの切れ者と見た。

・参考までに三市町の「ふるさとCM大賞」における実績。

第5回(2006年) 演技賞 伊豆の国市「二の字にホの字いい感じ」

第6回(2007年) グランプリ 伊豆市「伊豆市じゃん」

県教育長賞 函南町「にゃんにゃんゴコロがさわぎだす!」

アイディア賞 伊豆の国市「タマにはこんな一人旅」

第7回(2008年) グランプリ 伊豆市「空き家あります」

県知事賞 伊豆の国市「パスポート持った?」

一般の部・ふるさと発見賞

坦庵公の偉業を世に広めるCMの会(伊豆の国市)「あっぱれ!伊豆人・江川坦庵(たんなん)」

切磋琢磨。そうして、みんな、実に謙虚な若きサムライである。良い出会いである。こういうきっかけをつくってくれた県のHさんに、感謝。

![]()

◆土曜日には、掛川市の市民大学でショートバージョンの講座。上に書いた『ぬく森プロジェクト』のことが頭にあり、チーム論の話しをする。お話しした内容は、わたしが何百というチームに参加して会得した血肉である。

![]()

◆日曜日は、まず朝一から某企業の広報・広告の撮影に立ち合う。午後は場所を移動して、あるキャンペーンの打合せをする。夜は数年前に、ある企業のキャラクター展開をいっしょにしたチームと美味しいイタリアンを頬張りながらのゾー談。帰りには静岡市内にある大きな公園を横切りながら帰宅。ふ〜っ、すっかり秋である。一気に秋である。辺り一面秋の匂いである。

![]()

◆秋の海は、メロンパンの匂いがする。

ふー、温泉行きたい。

![]()

バックナンバーはここ↓から。「表示件数」を「100件」に選択すると見やすくなります。