映画は映画館で観る主義 2010/01/03

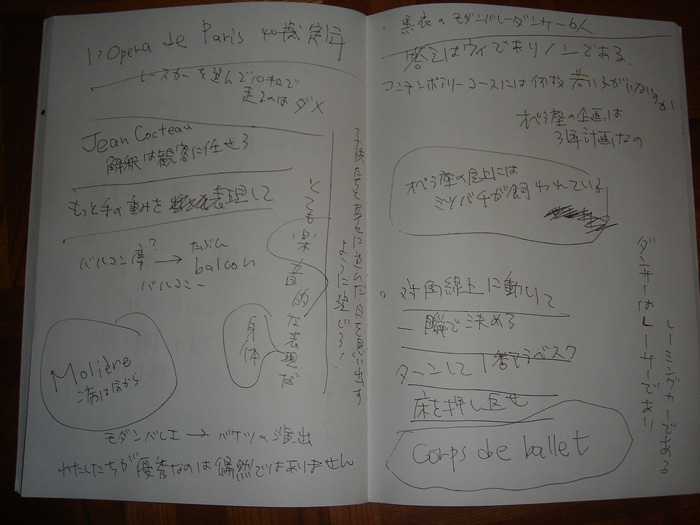

真っ暗な中、膝の上で取るメモ。判読不能な文字もある。

![]()

ここ十年、たぶん一二度しか自宅のテレビで映画を観たことがない(あるかもしれないけれど全く思い出せない)。決まって映画は映画館で観るようにしている。なぜなら、自宅や仕事場には、普段からわざと「わたしを誘惑する」ように本やCDやモノをレイアウトしてあって、それらが映画鑑賞の邪魔をするからだ。

階段や廊下、踊り場の桟、トイレの棚、そうしてちょっとした隙間にもわざと目に付くように魅惑的な(に)モノを並べてある(それはそれで効果を発揮している)。したがって、テレビで長モノ(特に映画)を見始めると、必ず数分後にはそれらが「ねえ、こっち見てよ〜。こっち、こっち〜」と誘惑してくる。もう落ち着かないったらありゃしない。五分と集中できない。したがって映画を観たいとなると、周りに誘惑するモノがない映画館に足を運ぶしか方法がないというわけだ。

ところでわたしは映画を観る際に、ある緩やかなルールを持っている。

① 映画は映画館で観る。

② 映画は一人で観る。

③ 映画を観ながらメモする。

①は既に上に書いたし、②はいいとして、ここでは③を補足しておこう。

上の写真は、わたしがいつも映画を観ながらする「膝の上で取るメモ」である。真っ暗な中、ノートを見開きにして膝の上に置き、映画を観ながらメモを取るのだ。当然のことながら目はスクリーンに行っているので、文字と文字が重なりあってしまったり、後になっては判読不能だったりする場合もあるが、とりあえず、スクリーンを観ながら気に入った台詞やシーンをメモしておく。これは一種の習慣である。

ところで、きょうは『パリ・オペラ座のすべて』と『THIS IS IT』をハシゴした。ともに(静岡では)アンコール上映である。わたしは、この二本を「演出」という視点で観た。映画のデキ・不デキ、好き嫌いではない。もちろん『パリ・オペラ座のすべて』は個人のレッスンを中心とした演出シーン、『THIS IS IT』の方は「通し」の違いはあるものの、一本の物語を創るときの差が見えて興味深かった。

今回、映像を通してだが、バレエの演出というものを初めて見た。そうして驚いた。ここまでストレートに演出するものかと驚いたのだ。言葉が生なのだ。

たとえば、「床を押し返して」 「手はまっすぐ上げて」 「対角線上に動いて」 「一瞬で決めて」 「ここで止まって」と一事が万事そうなのだ。もっと物語をイメージさせる演出が基本なのかと思っていた。

一方、マイケル・ジャクソンの演出は全く違っていた。こちらは、こうだ。

「ベッドから這い出す感じで」 「日光に浸る感じだ」 「耳に拳をつっこまれているようだ」 「ロックンロールの教会だ」の連続だ。

そもそも音楽は言葉にしづらいという言い方がある。批評も然りである。しかし、これは18世紀終わりから19世紀に活躍したドイツ・ロマン派が言い出したディスクールだ。音楽に対する批評もここから始まる。わたしたちは、もっと音楽を言葉にすることができるはずだ。なぜなら、あんなイメージにしたい。こういった感じに仕上げたい。このメロディーラインはこうしたい。ここでテンポを変えて・・・云々。そういった意向を作曲家に伝えるのは、ほとんどすべてが「言葉」なのである。言葉の力を信じたい。

![]()

バックナンバーはここ↓から。「表示件数」を「100件」に選択すると見やすくなります。